中医,作为一个朋友决裂的首先话题,在网上、生活中,它的讨论热度从来没有消退过。

关于“废止中医”这个问题,从民国到现在,一直都有不少人提出。

-01-

"海外如西洋等国,千百年后,中国恐受其累,此朕逆料之言。”

1693年,39岁的康熙皇帝早已诛杀鳌拜,平了三藩之乱,抗击罗刹国(俄国),一切事情在这个帝王面前仿佛都是那么的顺利。

但偏偏就在这一年,这个达到事业巅峰的皇帝患上了一个差点要他命的大病——疟疾。

即使是这些自命天子的人在疾病面前也会被折磨的和普通人一样,朝廷上下惶恐不安,已经有不少百姓和士兵死于疟疾之下;太医院群医束手无策,中医的古籍的确记载,青蒿可以治疟,但是事实上青蒿内并没有青蒿素(由于在《本草纲目》中被分为青蒿和黄花蒿两种,导致植物学名称和药用名称不统一)。

这个在300多年后才被屠哟哟发现的青蒿素存在于黄花蒿内。

面对如此困境,朝廷只能广发告示,求天下良药以解皇帝疟疾之病。

此时,法国两名传教士把从自己随身携带的西药进贡给了朝廷,这个药就是奎宁,也叫金鸡纳霜。

在服用此药后,康熙皇帝果然药到病除,同时也对西药大感神奇。

自此以后,西方医学正式撬开了森严的紫禁城大门,开始进入中国。

-02-

“眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。”

到了晚清,政府羸弱,西方文化大规模进入中国,尤其是甲午战争之后,被枪炮打开大门的清廷“痛定思痛”,废除科举考试,教育、医学、工商业全盘西化,此时的西医在中国得到了空前重视与发展。

相比于以阴阳五行、五运六气、经络穴位这些看不见摸不到的理论为基础的中医来说,有着临床诊断数据、客观标准的西方医学更容易得到当时进步人士的认可。

▲清末新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。

不过庆幸的是,当时西医在进入中国后仍处于发展阶段,中西医两界并没有产生多大的冲突,甚至部分人士主张中西医结合,取长补短,互通有无。

-03-

民国初期,新文化运动的开展掀开了文化革新的浪潮,大量西方文化铺天盖地的进入中国国门。

此时的西医已经成为了医界的主流,许多受过新式文化教育的先进人士坚信医学界就应该以有着客观事实依据的西医为主。

在他们看来中医不过是中国文化糟粕的一部分,只是与祝卜星相鼓巫为伍的一种迷信。

那些所谓的行医者更是一些“依神道而敛财之辈”!

如大翻译家严复认为中医的理论基础,“其例之立根于臆造,而非实测之所会通”,只不过是凭空捏造,根本没有依据。

一代文豪鲁迅认为“中医不过是一种有意的或无意的骗子”。

民国史学大家陈寅恪曾说过“宁愿让西医治死,也不愿让中医看病”。

▲新文化运动进步人士合影

作为新文化运动的领军人物——陈独秀同志对中医更是深恶痛绝,在《新青年》上强烈抨击道:

中医 “既不解人身之构造”,又“不事药性之分析”,“惟知附会五行生克寒热阴阳之说”,动辄以 “古方”为依据,“其术殆与矢人同科”。

在他看来中医和那些制造杀人利器的工匠没有什么区别。

在当时西方文化的冲击下,列强的枪炮下,批判中医、废除中医,已经成了民国知识界的共识。

就连当局政府对待中医也始终坚持着将它排除在正规教育系统之外。

此时的中医就如同风雨飘摇中的一叶孤舟,随时随地都会被打翻在这时代的浪潮之下。

-04-

1928年,国民政府北伐成功,民国政府正式进入国民党执政时期。

国民政府的上台并没有改变中医以往的困境。

虽然在政治立场上国民政府和北洋政府相互对立,但在对待中医的态度上,两者始终如出一辙。

1929年2月23日至26日,南京政府卫生部在汪精卫的授意下召开了第一届中央卫生委员会,与会者包括褚民谊、颜福庆、伍连德等当时的医界名流共14人。

余云岫(激进派医改,主张废除中医)以中华民国医药学会上海分会会长的身份参加了会议(这次会议没有一位中医人士参加)。

▲民国反对中医之领军人物余云岫(1879-1954);余氏批驳中医之名作《灵素商兑》目录。

会议讨论了余云岫起草的《废止旧医以扫除医事卫生障碍案》。这一提案除了“一个‘医学外行’次长和一两个参事抱怀疑态度外,其余是满场一致通过”。

随后,该提案写入2月25日的会议记录。

2月26日,上海《新闻报》率先将此事公诸于众。

3月2日,余云岫主编的《社会医报》出版中央卫生委员会特刊,公布“废止中医案”。

该提案主要内容有:

1、施行旧医登记,给予执照方能营业,登记限期为一年。

2、限五年为期训练旧医,训练终结后,给以证书。无此项证书者停止营业。

3、自1929年为止,旧医满50岁以上、在国内营业20年以上者,得免受补充教育,给特种营业执照,但不准诊治法定传染病及发给死亡诊断书等。此项特种营业执照有效期为15年,期满即不能使用。

4、禁止登报介绍旧医。

5、检查新闻杂志,禁止非科学医学宣传。

6、禁止成立旧医学校。

此案一出,震惊了整个中医界,以陈存仁、张赞臣为代表的中医界人士立即表示强烈抗议。

同年3月17日,上海中医界发起全国医药团体代表大会,来自江苏、浙江、安徽等15省132个团体的代表共262人出席了此次会议。

会议明确提出抗争目标:

“请愿政府,迅撤消原案并惩戒提案人余岩;积极的努力书报刊物,广设医校医院以及一切求学术之改良进步,为民众之健康皆有具体计划,非孜孜为个人之生活计也。

由此目标协力进行,不达目的誓不中止。”

3月19日下午,大会推选谢利恒、随翰英、蒋文芳、陈存仁、张梅庵组成赴京请愿团,张赞臣、岑志良为随行秘书,分别向国民党第三次全国代表大会、国民政府、行政院、立法院、卫生部、教育部等单位请愿,要求撤销废止中医提案。

▲来自新闻界对中医的支持

最终在全国各界的强大舆论压力下,国民政府为缓解冲突,公开表示并无废止中医之意。

在面对中医请愿代表时,当时的卫生部部长薛笃弼,当面表态:

“本部长对于行政方针,以中国各情为左右,对于中西医并无歧视。”

“我当一天部长,决不容许这个提案获得实行”。

至此,废止中医案,以失败告终。

为了纪念反对取消旧医药及全盘否定中医中药的胜利,同时也希望中医药能在中国乃至全世界弘扬光大,造福人类。

从1929年起,3月17日被定为“中国国医节”。

-05-

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

1937年,日寇侵华,国共两党尚且可以合作。

现在疾病作为全人类的敌人,对付它要面对的困难程度远胜于抗战。

如今有一种可行的治疗手段,却要面临废除和抵制,不经令人深思。

回首当年,中医界的前辈们面对如此困境,首先想到的是如何将几千年传承下来的文化瑰宝保留下来。

以谢利恒、随翰英、蒋文芳、陈存仁、张梅庵等七位中医界代表组成的进京请愿代表团,不仅仅代表了中医各界人士,更是代表了全国上下相信中医,支持中医的广大群众。

时间仿佛回到1929年3月19日那个下午,在众人的簇拥欢呼下,七位中医界代表踏上了进京的道路。

▲抗议国民政府废止中医代表合影

此去京城路正长,这一刻让我想起了金庸先生在《倚天屠龙记》中的一段描写:

那“怜我世人,忧患实多!怜我世人,忧患实多!”的歌声,飘扬在蝴蝶谷中。

群豪白衣如雪,一个个走到张无忌面前,躬身行礼,昂首而出,再不回顾。

张无忌想起如许大好男儿,此后一二十年之中,行将鲜血洒遍中原大地,忍不住热泪盈眶。

历史的长河之下,多少才子佳人、各界政权埋没于河沙之中。

但真正的瑰宝无论怎么遮掩,都隐藏不了它的光芒!

百年前的中华民族饱受了战火和屈辱,绝大多数爱国和进步人士都是怀着一颗急于复兴的心,接受和对待西方文化(也受日本明治维新影响),而对自身传统文化更多的是以一种痛惜、无奈,甚至是怀疑、摒弃的心态。

这也是中医在民国时期受到如此轻蔑和排斥的原因。

中医的理论是建立在天地乃大宇宙,人体乃小宇宙之上,所以才讲天人合一,把人体当成一个有机的整体,一套软件来运行,而不是像西医当成一个个独立的器官。

这本就是两个大相径庭的事物,两种截然不同的逻辑。

西医的指标的确可以帮助中医证明病体是否康复,但非要以西医之理论来判定规范中医,那就是驴唇不对马嘴,荒唐又可笑。

医学本是一门应用科学,但它与其他应用科学不同的是,医学的研究对象(疾病)是不可选择、不可预知的,这也造成了医学的理论研究永远落在实际应用的后面。

所以医学一直是应用引导理论,在实际治疗中见证效果。

而就我们临床所见,中医、中药在许多疾病上确实有明确的临床效果。

也许有人会说:中医有许多药物根本说不清药理。

但这样的事情并不是中医所独有的。在西药处方药中,你同样也会发现部分药物的说明书中带有“其作用机制尚不明确” 的字样。

事实上这一点也恰恰说明了一个问题:我们面对疾病的时候,现代医学知识还很脆弱,西医没有足够的能力治疗所有疾病,更不用说完全治愈了。

中医的存在价值是不言而喻的!

-06-

医学改革,对于整个社会来说,都是至关重要的,并不能想当然的全然接受或是全盘否定。

中华民族深受儒家文化影响,而儒家讲究中庸之道,经权之道,常与变应当根据实际情况而定。

同样,医学的改革也要结合现有情况来进行。

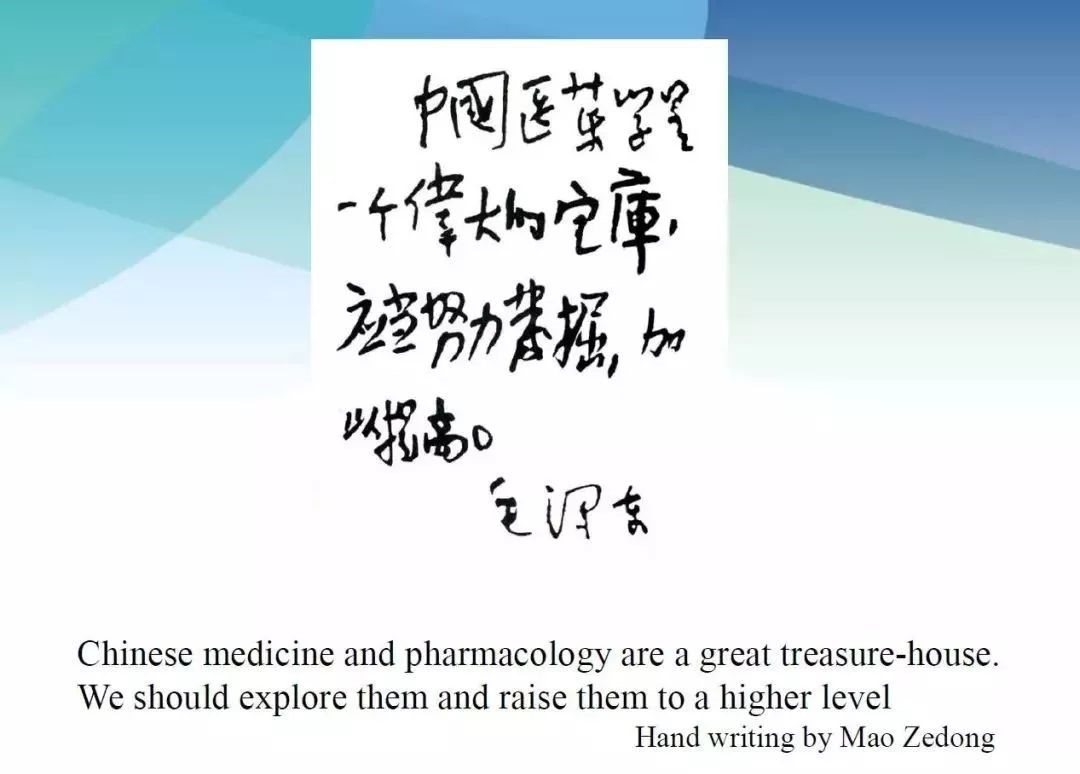

值得庆幸的是,自新中国成立后,很多人对中医的态度也开始逐渐改变,一代伟人——毛主席就曾说过:

“中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。”

▲毛泽东主席对中医药事业的支持

一个民族的伟大复兴不仅仅包括经济、军事上的成就,更是文化、思想上的贡献和包容。

中医药文化本是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,是几千年以来中医药学发展过程中形成的精神财富和物质形态,蕴含着中华民族上下五千年的养生实践及经验。

2016年国务院正式发布的《中医药发展战略规划纲要》和2017年7月实施的《中华人民共和国中医药法》,都表明了政府对中医药发展的支持和信心。

最后,相信在越来越多的有识之士的帮助下,中医作为中华民族的瑰宝在今后的日子里可以重新绽放出新的光芒!

——END——

在这里,我们与你共同站在抗“糖”第一线!