来源:原创 | 阅读需要5分钟

以前,听说过国内某知名科技企业熬夜加班的著名段子:

一次,高薪聘请了一位日本专家。

这个日本专家上任第一天,自我介绍时说:

我是个工作狂,经常熬夜加班,所以请大家尽量配合我的工作。

说完,日本专家标志性地向在场其他员工深深鞠了一躬……

结果,还不到三个月,日本专家竟辞职了。

辞职时,他愤愤地说:你们这样熬夜加班是不公平的!

一

熬夜加班成“灾”:整个圈子都这么拼

31岁的江先生,曾是某科技公司的一位高管。

平时没什么不良嗜好,从不抽烟,偶尔顶多朋友聚会喝个酒,有时周末会和未婚妻跑个步。

不过,江先生一直负责搞产品研发,总是经常加班到很晚,自己也觉得身体“没什么”。

后来有一天,江先生上班时突然感到胸痛、呼吸困难,昏倒在工位上。同事赶紧把他送到医院抢救——遗憾的是,江先生没能再次张开双眼。

据后来同事回忆说,送到急诊时,医生一听他的职业就一脸了然的样子,嘴里念叨了一句:哎,经常碰到这个行业的人……

江先生走后,未婚妻悲痛地在朋友圈发文说:请大家一定爱惜自己的身体,也为了爱自己的人,不要太拼!

“没办法,必须拼。不是一两个人这么拼,而是整个圈子都在拼。”

同事叹息道,还说江先生为人很好,别看平时压力这么大,总喜欢跟他们开玩笑,脑子也很聪明,可竟然就这么走了……

二

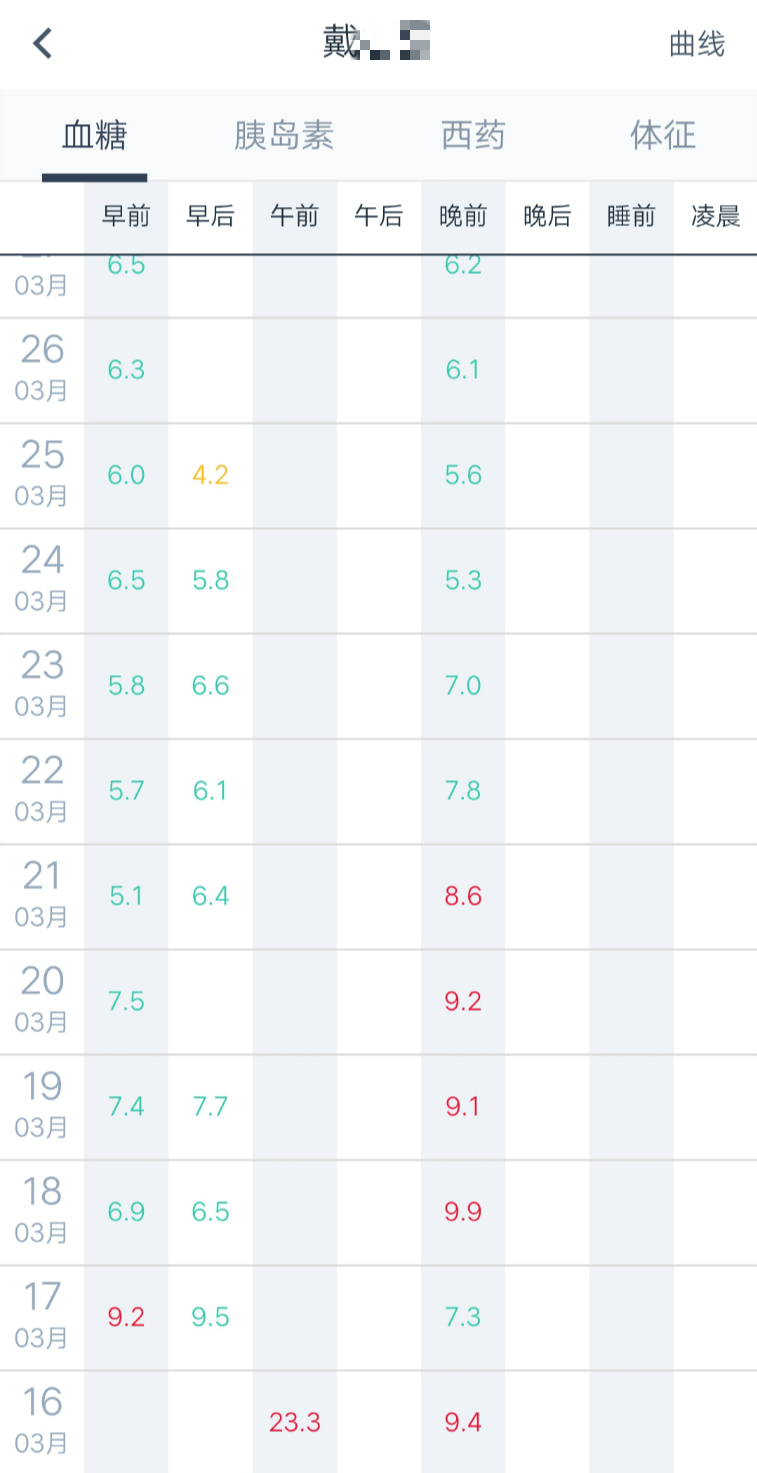

病了5年,血糖23mmol/L:险酿悔事

戴先生,57岁,某房地产开发公司总经理。

5年前,被查出患有糖尿病,经常出现口干、疲劳等症状。

即便这样,戴先生也没有停下手中的工作,认为无非就是“压力大”而已,找时间歇几天就好了。

后来,有朋友认识湖州的中医,推荐戴先生去调理看看。

一开始,戴先生还觉得未免有些“小题大做”,不过觉得也是人家一片心意,就没推辞。

到了湖州后,已是快中午的时候,戴先生也吃过了饭。于是,主治医生说:先测个血糖看看吧。

谁料,戴先生测出的血糖值居然高达23.3mmol/L……

别看患者还像没事人一样正常生活工作,这个数值意味着会随时出现酮症酸中毒,严重危及生命!

这下,戴先生才刚刚有所醒悟:跟主治医生稍稍沟通后,马上意识到了身体问题的严重性,当时就立即决定留下接受治疗。

“亡羊补牢、犹未为晚”,或许是戴先生对自己的血糖一直不加重视,却最终幸好遇到贵人相助的最好形容。

▲戴先生治疗期血糖数据

与大多数人一样,以为中医调理“很慢”的戴先生,在一周针灸与中药的治疗下,血糖就降到5~6mmol/L。

戴先生的身体,几天前还随时可能会因深藏的“炸弹”而被瞬间摧毁,现在一下子就转危为安了。

一个月后,当戴先生再次造访时,面对主治医生——解渤医师,感慨地说:

现在的身体不比20多岁的小伙子差,几乎险些错过这次治疗,想想都有些后怕……

▲戴先生近期血糖数据

现在,戴先生不仅血糖保持在5mmol/L,以前的口干、疲劳等症状也没有了。更关键的是,不用每天打大量胰岛素或吃西药。

比起初来时的样子,从戴先生矫健的身影看,简直像换了一个人似的。

三

庆幸:跟着有健康理念的老板做事

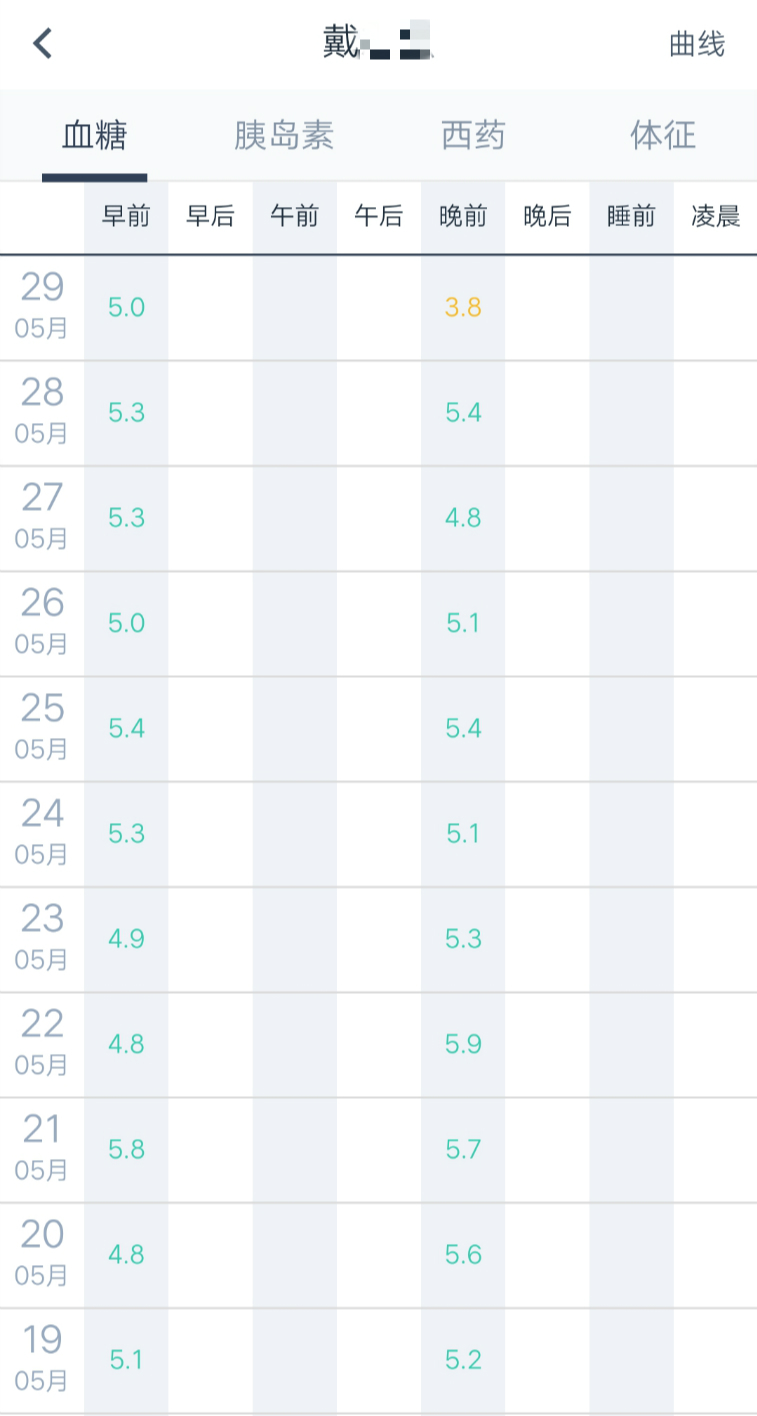

前几年,有部关于银行职场的日剧,一经播出便在日本掀起了热潮,成为了当年日本的收视冠军。剧中行长的一句话,引发了许多人共鸣:

▲下属(注:5亿日元约等于3千万人民币)

▲行长

日本粉丝纷纷留言说:这样的老板,可遇不可求……

周先生,43岁,上海人,某大型科技公司技术总监。

手里负责的项目,几乎每一个都要超过好几百万美金。

据周先生自己说,因为工作强度大,时常感到疲劳,加上自己糖尿病已经有5年多,以至于自己有个铁打不动的定律:

每天中午必须在公司找个地方睡一觉,否则下午根本没精力和体力工作……

一个月前,周先生的老板找到自己,说让他立刻停下手中的所有工作,马上去进行治疗,不要耽误。

本来并不以为然的周先生,看着老板亲自给了假,并以公司名义拨给了自己全部治疗费用,触动很大:这不只是一种福利,更是对自己工作能力的认可。

剧中的行长比起金钱,更看重的是员工的能力;而这位老板深知员工身体的健康,才是员工与企业的“隐形财富”。

10天后,随着自己血糖的恢复正常,加上不用再吃任何西药了,精神明显有了改观,周先生感慨道:

▲周先生治疗期血糖数据

跟着一位具有健康理念的老板做事,是多么幸福的一件事啊!

巧合的是,这位老板,其实就是刚刚上面讲到的戴先生。

再也无须每天睡个午觉才能坚持的周先生,又继续投入到下一个项目中去了。

四

“黄金8分钟”:请第一时间心肺复苏

曾遇到一位妈妈向同事说:

有孩子前,只顾工作,从来没考虑过身体健康;但现在看着3岁的孩子一天天长大,开始注意身体,生怕之前落下的病根,让自己突然撒手而去……

从同事的反应来看,觉得她是在开玩笑,完全没当真。

而笔者从这位妈妈焦虑的眼中看到的,却是为了孩子、不惜一切努力改变自己命运的决心。

据说,有个“黄金8分钟”:心跳骤停以后,在1分钟内,马上进行心肺复苏、除颤,90%可复苏成功;时间一久,心肌坏死破裂的可能就越高……

美国心脏学会(AHA)和欧洲发达国家,每五年都会更新一份“国际心肺复苏指南”,旨在规范和指导全球心肺复苏流程,第一时间抢救生命。

▲公共场所配有的自动体外除颤器(AED)

然而,我国每年有高达55万猝死人数,心肺复苏的急救意识和急救方法,却远没有得到普及。

许多人在急病发生面前,根本手足无措,以至于没有第一时间现场施救,从而很可能最终没有挽救患者的生命……

因此,当有人发生心脏骤停后,即便没有经过任何专业培训,其他人也应争分夺秒这样做:

▲非医护人员:初步心肺复苏

如果可以,

请尽量让身边的人知道;

但笔者更希望的是,

任何人永远不要用到。

——END——